Quando il Sahara era una terra fertile e ricca di vegetazione, tra 14.500 e 5.000 anni fa, era abitato da pastori che discendevano da un gruppo genetico nordafricano rimasto a lungo isolato e poi estinto: lo dimostra il sequenziamento dei primi genomi antichi del cosiddetto 'Sahara Verde', analizzati da un team internazionale guidato dai ricercatori della Missione archeologica nel Sahara della Sapienza Università di Roma e dall'Istituto Max Planck di antropologia evolutiva a Lipsia.

I risultati sono pubblicati su Nature.Lo studio è stato condotto sul Dna di due individui naturalmente mummificati risalenti a circa 7.000 anni fa, che sono stati scoperti nel riparo sotto roccia di Takarkori, nel sud-ovest della Libia, dagli archeologi della Sapienza e del Dipartimento di antichità di Tripoli. Dalle analisi è emerso che questi individui appartenevano a un lignaggio genetico nordafricano a lungo isolato e ora estinto: discendevano infatti da un gruppo nordafricano che si separò dalle popolazioni dell'Africa sub-sahariana nello stesso periodo in cui i lignaggi umani moderni si diffusero fuori dall'Africa, circa 50.000 anni fa. Questo gruppo, composto per lo più da pastori di bovini, rimase successivamente isolato, mostrando una profonda continuità genetica nel Nord Africa a partire dalla fine dell'ultima era glaciale. Infatti la presenza di una minima componente genetica di origine non africana suggerisce che l’allevamento del bestiame si sia diffuso nel Sahara Verde prevalentemente attraverso lo scambio culturale piuttosto che tramite grandi migrazioni, come da tempo ipotizzato dagli archeologi della Sapienza.

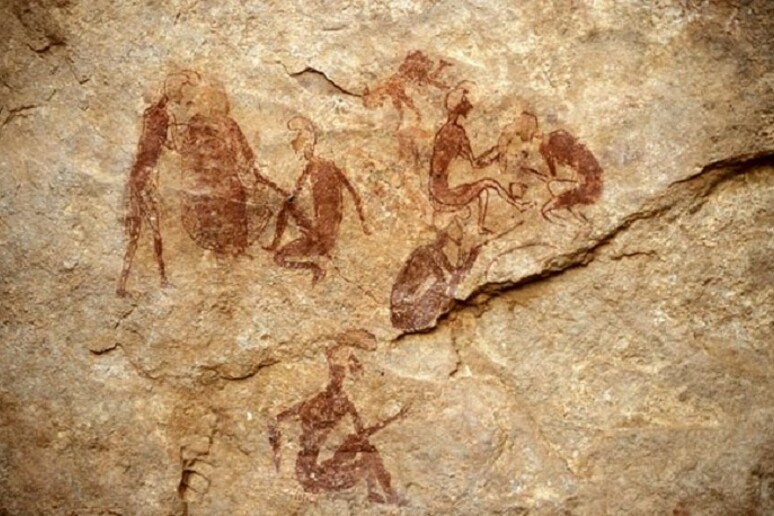

Lo studio dimostra inoltre che gli individui di Takarkori possedevano meno Dna neandertaliano rispetto agli esseri umani fuori dall’Africa, ma più rispetto agli africani sub-sahariani contemporanei. “I nostri risultati suggeriscono che, sebbene le popolazioni nordafricane antiche fossero in gran parte isolate, ricevettero tracce di Dna neandertaliano attraverso il flusso genetico da fuori dell'Africa”, afferma Johannes Krause, direttore dell'Istituto Max Planck di antropologia evolutiva. “È straordinario – aggiunge Savino di Lernia, direttore della Missione Archeologica nel Sahara della Sapienza - come il sito di Takarkori in Libia, scavato dalla missione della Sapienza tra il 2003 e il 2006, continui a regalare incredibili scoperte archeologiche: qui abbiamo le più antiche tracce di lavorazione del latte in Africa, oltre 7.000, oggetto di una ricerca pubblicata sempre su Nature qualche anno fa, e le più antiche testimonianze di allevamento del continente africano, circa 8.000 anni fa”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA